Le palmier

in "Cultures Oasiennes", Youcef Nacib

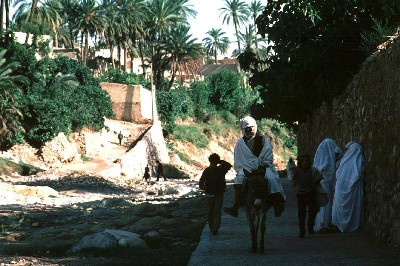

En

terre d’Islam, le palmier est un arbre familier. Il n’est pas inconnu

ailleurs, certes, quand les conditions écologiques et climatiques

permette sa culture puisqu’on le retrouve même en Californie. (...) Cet

arbre joue le rôle de témoin et de compagnon culturel. Il est un facteur

de la vie familiale et communautaire. Il y jouit d’une considération

singulière pour ne pas dire d’une affection quasi parentale. Qui dit

palmeraie, dit eau ; dans les zones arides, qui dit palmier, dit vie.

Le Coran ne contient-il pas l’enseignement dont s’imprègne tout

croyant ? En effet, on y lit : « Par cette eau, Il

fait pousser pour vous les céréales, l’olivier, le palmier, la vigne

et toutes sortes de fruits. En vérité, cela est certes un signe pour un

peuple qui réfléchit » (s. XVI,11). (...) L’élection religieuse

du palmier parmi tout le règne végétal s’exprime dans les techniques

agraires traditionnelles oasiennes par mille soins entourant l’arbre

noble de sa naissance à sa mort.  L’agriculteur

de Bou-Saada peut dresser la typologie des caractéristiques de chaque

palmier de sa plantation : origine, croissance, rendement, maladies,

traitement, variété, etc. Noyau enfoui ou drageon transplanté, le

palmier ou son embryon fait l’objet d’attentions minutieuses. A la

limite, on le traite comme une personne dont on ménagerait la sensibilité.

Parmi ses palmiers, un paysan me dit un jour : « Je leur

parle ! ». L’irrigation des dattiers se fait avec amour,

doigté. Sagett ne dit-il pas que « celui-là doit se garder de

planter le palmier qui a une mauvaise haleine et qui est d’un caractère

triste » ? Il poursuit pour préciser : « Toutes

les fois qu’un homme effectue cette plantation, il doit être gai et

joyeux » (*) Cette disposition psychologique dans laquelle doit se

trouver le phoenéciculteur rappelle la purification exigée du croyant

quand il est en présence du sacral. Il

n’est pas surprenant dès lors que la conscience collective oasienne

associe le palmier au saint et que celui-ci pour elle soit le promoteur de

celui-là.(...) A Bou-Saada, dans cette perspective, seul un homme de la

trempe mystique de Sidi-Slimane pouvait entreprendre de planter le

souverain des arbres. La rencontre féconde du saint homme et du saint

arbre n’est pas singulière : nombreux sont les chroniqueurs

musulmans qui ont relevé et la fréquence et l’harmonie de ce couple

fulgurant que forment le wali et la nakhla.

L’agriculteur

de Bou-Saada peut dresser la typologie des caractéristiques de chaque

palmier de sa plantation : origine, croissance, rendement, maladies,

traitement, variété, etc. Noyau enfoui ou drageon transplanté, le

palmier ou son embryon fait l’objet d’attentions minutieuses. A la

limite, on le traite comme une personne dont on ménagerait la sensibilité.

Parmi ses palmiers, un paysan me dit un jour : « Je leur

parle ! ». L’irrigation des dattiers se fait avec amour,

doigté. Sagett ne dit-il pas que « celui-là doit se garder de

planter le palmier qui a une mauvaise haleine et qui est d’un caractère

triste » ? Il poursuit pour préciser : « Toutes

les fois qu’un homme effectue cette plantation, il doit être gai et

joyeux » (*) Cette disposition psychologique dans laquelle doit se

trouver le phoenéciculteur rappelle la purification exigée du croyant

quand il est en présence du sacral. Il

n’est pas surprenant dès lors que la conscience collective oasienne

associe le palmier au saint et que celui-ci pour elle soit le promoteur de

celui-là.(...) A Bou-Saada, dans cette perspective, seul un homme de la

trempe mystique de Sidi-Slimane pouvait entreprendre de planter le

souverain des arbres. La rencontre féconde du saint homme et du saint

arbre n’est pas singulière : nombreux sont les chroniqueurs

musulmans qui ont relevé et la fréquence et l’harmonie de ce couple

fulgurant que forment le wali et la nakhla.